Research- 研究活動 -

主な研究領域

人文学研究科は, 欧米言語文化専攻, 中国言語文化専攻, 日本文化専攻の3つの専攻が人文学の主要な学問分野を核として有機的に結びついています。その主要な学問分野は, 言語学, 文学, 思想・宗教学, 芸術文化学, 歴史・社会学, 言語教育学です。以下に各学問分野の研究内容を紹介します。

-

廣瀬 富男教授(欧米言語文化専攻, 言語学コース)

専門分野:理論言語学

「言語学」は、その名の通り、我々が思考したり話したりするのに日々使っている「コトバ」をその研究対象にします。また、コトバの様々な側面が研究の対象となるため、多くの「専門」に分かれています。私の専門は「統語論」という分野で、「いわゆる『文』というものは、特定の意味を『産出』(或いは『算出』)するのに、どのような要素が、それぞれどのような性質を持ち、全体としてどのように文を構成しているものなのか」という問いを探る作業を、言語一般および日本語をはじめとする個別の言語について行っています。いま気になっている現象は、副詞の「述語」用法です。例えば、朝食を食べる前であれば、「まだ朝食を食べていない」のように言い、食事中であれば、「まだ朝食を食べている」と言います。しかし、「朝食がまだの人」という、「まだ」が述語として現れている表現は、前者の文脈では使えますが、後者では使えません。なぜでしょう。「否定」(「~ない」)が鍵のように思えるのですが、「もう朝食を食べていない」とは言えても、「*朝食がもうの人」とは言えない…。このように、「目に見える」具体的な不思議について、「目に見えない」抽象的な要素や構造を操りながら、答えを求めて思考を巡らす——そんな作業を繰り返すことが、統語論者である私の日常になっています。

-

彭 国躍教授(中国言語文化専攻, 言語系)

専門分野:社会言語学,語用論,中国語学

自然言語は,人間の思考,感情をふくむ情報の貯蔵,整理と伝達をおこなう極めて複雑な記号システムです。それには2つの基本的な側面が含まれます。1つは脳内活動としての知覚,記憶,理解,判断,評価,推論などの認知作用にかかわる側面で,もう1つは外部社会における地域性,人間関係,発話場面,異文化接触などの環境作用にかかわる側面です。この2つの側面の相互作用が人間社会の豊かな言語活動,言語生活を織りなしています。私の研究は,中国語と日本語を中心に,言語のこの2つの側面の相互作用にフォーカスをあて,その実態を記述し,運用のメカニズムを解明することを目指しています。主な関心テーマとして,これまでは「中日の謝罪発話行為の機能と類型」「中国語の敬語・ポライトネスの歴史的変遷」「中日間のコミュニケーションにおける含意解釈の違いと誤解発生のメカニズム」などについて考察してきましたが,近年では「世相の鏡としての言語景観」「中国と日本の言語標準化・近代化問題」「言語変化の社会生態学的環境因子の分析」などについて調査研究を進めています。

日々の研究生活で励まされる言葉:「学如逆水行舟,不進則退」(学問は,ボートで逆流をさかのぼるが如し,こぎ手をゆるめれば押し流される)。

-

片岡 喜代子教授(欧米言語文化専攻, 言語学コース)

専門分野:理論言語学,統語論

子どもの頃からずっと、自分のことばや外国語についての不思議や疑問を考えるのが好きだった。言語についての謎を考えていたら、人間なら誰でも脳に備えている言語機能の働きに行き着いた。言語は人間の脳の働きそのものであり、その仕組みや特質を探ることが言語学なんだということに最近気がついたと思う。

言語を発する時、受け入れて理解する時、異なる言語を習得しようとするとき、我々の脳が何を拠り所にどのように働くのかはまだまだ解明されていない。ことばの謎を探る言語学の研究はまさに脳の働きを探っているのである。人間の脳の働きによって生み出される言語、その創造性、独創性の豊かなことといったら、到底AI(人工知能)には真似できない。AIは予測は得意だけど予測外のことは苦手。創造は予想外のことに出会えるから悦びも大きい。創造という営みをAIにさせてあげるのはもったいない。脳を動かすことで得られる知的興奮や発見の喜びをAIになんか渡したくないと思う。そう思いながら、言語を通して脳の動きを探る毎日です。

-

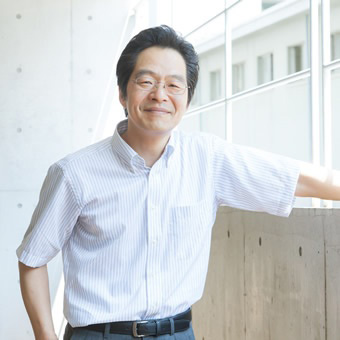

山田 昌裕教授(日本文化専攻)

専門分野:日本語学

「日本語がどのような過程を経て現在の姿になっているのか」、文法という観点から通時的研究をしています。日本語の移り変わりを知るためには、各時代(上代から現代)における文学作品や抄物、キリシタン資料、狂言台本、WEB上の言語などの書記言語を扱うことになります。実は、日本のように、外国からの侵略を受けることなく、自国の言語を保持し、それが文字資料として脈々と残されている国は世界的に珍しいのです。だからこそ通時的研究が可能なのです。話しがそれましたので元に戻しましょう。日本語がどのような過程を経てきたのか、特に助詞の意味用法、変遷について興味を持っています。例えば、現代語においては「ゆかりが返事を書いた」のように「が」や「を」を使いますが、古典語においては名詞のところは無助詞のままで「ゆかり返事書きたり」のように表現されます。もちろん当時は「が」や「を」は存在しています。千数百年の間に、助詞がどのように意味用法を変え、どのような役割を果たしてきたのか、その具体的な「さま」を追究したいと思っています。ひとつの区切りとして助詞「が」について『格助詞「ガ」の通時的研究』(ひつじ書房 2010年)にまとめましたが、研究は未だ途上の段階で、まだまだしなければならないことは山積しています。

-

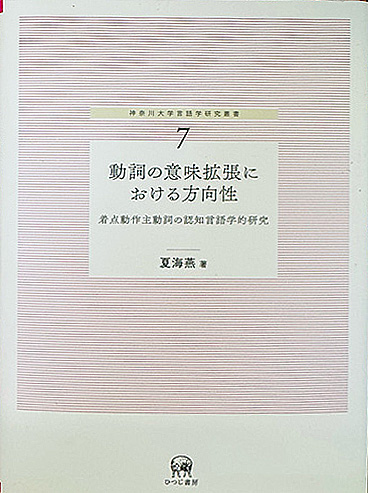

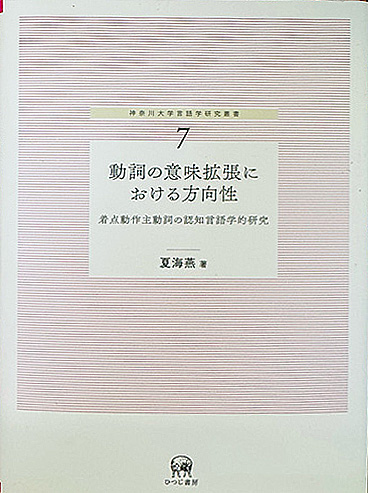

夏 海燕教授(中国言語文化専攻)

専門分野:認知言語学,対照言語学

認知言語学は、「ことば」と「人間の認知(ものの見方や理解の仕方)」の関係を明らかにしようとする学問です。ことばは単に世界を客観的に映し出すものではなく、私たちが世界をどのように捉え、切り分け(カテゴライズし)、理解しているかを映す鏡のような役割を果たしています

日常の表現を見ても、抽象的な出来事を具体的な体験に重ねて表すことがしばしばあります。たとえば、「噛み砕いて説明する」「飲み込みが早い」「授業内容を消化する」といった言い方は、知識や情報の理解を「食べる」という身体的な経験に基づいて表現しています。こうした「比喩的思考」は、文学作品に限らず、私たちの日常言語にも深く根づいています。

このように、ことばの背後には思考パターンや価値判断、さらには社会や文化の枠組みが色濃く反映されています。認知言語学は、言葉の使われ方を手がかりに、人間の思考や認識の仕組みを解き明かそうとする研究分野になります。

-

廣瀬 富男教授(欧米言語文化専攻, 言語学コース)

専門分野:理論言語学

「言語学」は、その名の通り、我々が思考したり話したりするのに日々使っている「コトバ」をその研究対象にします。また、コトバの様々な側面が研究の対象となるため、多くの「専門」に分かれています。私の専門は「統語論」という分野で、「いわゆる『文』というものは、特定の意味を『産出』(或いは『算出』)するのに、どのような要素が、それぞれどのような性質を持ち、全体としてどのように文を構成しているものなのか」という問いを探る作業を、言語一般および日本語をはじめとする個別の言語について行っています。いま気になっている現象は、副詞の「述語」用法です。例えば、朝食を食べる前であれば、「まだ朝食を食べていない」のように言い、食事中であれば、「まだ朝食を食べている」と言います。しかし、「朝食がまだの人」という、「まだ」が述語として現れている表現は、前者の文脈では使えますが、後者では使えません。なぜでしょう。「否定」(「~ない」)が鍵のように思えるのですが、「もう朝食を食べていない」とは言えても、「*朝食がもうの人」とは言えない…。このように、「目に見える」具体的な不思議について、「目に見えない」抽象的な要素や構造を操りながら、答えを求めて思考を巡らす——そんな作業を繰り返すことが、統語論者である私の日常になっています。

-

彭 国躍教授(中国言語文化専攻, 言語系)

専門分野:社会言語学,語用論,中国語学

自然言語は,人間の思考,感情をふくむ情報の貯蔵,整理と伝達をおこなう極めて複雑な記号システムです。それには2つの基本的な側面が含まれます。1つは脳内活動としての知覚,記憶,理解,判断,評価,推論などの認知作用にかかわる側面で,もう1つは外部社会における地域性,人間関係,発話場面,異文化接触などの環境作用にかかわる側面です。この2つの側面の相互作用が人間社会の豊かな言語活動,言語生活を織りなしています。私の研究は,中国語と日本語を中心に,言語のこの2つの側面の相互作用にフォーカスをあて,その実態を記述し,運用のメカニズムを解明することを目指しています。主な関心テーマとして,これまでは「中日の謝罪発話行為の機能と類型」「中国語の敬語・ポライトネスの歴史的変遷」「中日間のコミュニケーションにおける含意解釈の違いと誤解発生のメカニズム」などについて考察してきましたが,近年では「世相の鏡としての言語景観」「中国と日本の言語標準化・近代化問題」「言語変化の社会生態学的環境因子の分析」などについて調査研究を進めています。

日々の研究生活で励まされる言葉:「学如逆水行舟,不進則退」(学問は,ボートで逆流をさかのぼるが如し,こぎ手をゆるめれば押し流される)。

-

片岡 喜代子教授(欧米言語文化専攻, 言語学コース)

専門分野:理論言語学,統語論

子どもの頃からずっと、自分のことばや外国語についての不思議や疑問を考えるのが好きだった。言語についての謎を考えていたら、人間なら誰でも脳に備えている言語機能の働きに行き着いた。言語は人間の脳の働きそのものであり、その仕組みや特質を探ることが言語学なんだということに最近気がついたと思う。

言語を発する時、受け入れて理解する時、異なる言語を習得しようとするとき、我々の脳が何を拠り所にどのように働くのかはまだまだ解明されていない。ことばの謎を探る言語学の研究はまさに脳の働きを探っているのである。人間の脳の働きによって生み出される言語、その創造性、独創性の豊かなことといったら、到底AI(人工知能)には真似できない。AIは予測は得意だけど予測外のことは苦手。創造は予想外のことに出会えるから悦びも大きい。創造という営みをAIにさせてあげるのはもったいない。脳を動かすことで得られる知的興奮や発見の喜びをAIになんか渡したくないと思う。そう思いながら、言語を通して脳の動きを探る毎日です。

-

山田 昌裕教授(日本文化専攻)

専門分野:日本語学

「日本語がどのような過程を経て現在の姿になっているのか」、文法という観点から通時的研究をしています。日本語の移り変わりを知るためには、各時代(上代から現代)における文学作品や抄物、キリシタン資料、狂言台本、WEB上の言語などの書記言語を扱うことになります。実は、日本のように、外国からの侵略を受けることなく、自国の言語を保持し、それが文字資料として脈々と残されている国は世界的に珍しいのです。だからこそ通時的研究が可能なのです。話しがそれましたので元に戻しましょう。日本語がどのような過程を経てきたのか、特に助詞の意味用法、変遷について興味を持っています。例えば、現代語においては「ゆかりが返事を書いた」のように「が」や「を」を使いますが、古典語においては名詞のところは無助詞のままで「ゆかり返事書きたり」のように表現されます。もちろん当時は「が」や「を」は存在しています。千数百年の間に、助詞がどのように意味用法を変え、どのような役割を果たしてきたのか、その具体的な「さま」を追究したいと思っています。ひとつの区切りとして助詞「が」について『格助詞「ガ」の通時的研究』(ひつじ書房 2010年)にまとめましたが、研究は未だ途上の段階で、まだまだしなければならないことは山積しています。

-

夏 海燕教授(中国言語文化専攻)

専門分野:認知言語学,対照言語学

認知言語学は、「ことば」と「人間の認知(ものの見方や理解の仕方)」の関係を明らかにしようとする学問です。ことばは単に世界を客観的に映し出すものではなく、私たちが世界をどのように捉え、切り分け(カテゴライズし)、理解しているかを映す鏡のような役割を果たしています

日常の表現を見ても、抽象的な出来事を具体的な体験に重ねて表すことがしばしばあります。たとえば、「噛み砕いて説明する」「飲み込みが早い」「授業内容を消化する」といった言い方は、知識や情報の理解を「食べる」という身体的な経験に基づいて表現しています。こうした「比喩的思考」は、文学作品に限らず、私たちの日常言語にも深く根づいています。

このように、ことばの背後には思考パターンや価値判断、さらには社会や文化の枠組みが色濃く反映されています。認知言語学は、言葉の使われ方を手がかりに、人間の思考や認識の仕組みを解き明かそうとする研究分野になります。

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| 山田昌裕 | 平安期和文資料における「ガ」と「ノ」 | 2025 | 国語国文94巻10号 | 22-60 | |

| Kiyoko Kataoka | Negation-sensitive elements outside the Neg-domain | 2023 | Polarity-Sensitive Expressions | 83⁻113 | https://doi.org/10.1515/9783110755121-003 |

| Atsushi Miura and Masahiko Komatsu | A closer look at the different rhythm metrics in L2 English: Inter- and intra-speaker variability and individual difference [研究ノート] | 2023 | “神奈川大学言語研究 Kanagawa University Studies in Language” | 107-120 | |

| Umejima, Keita, Isso Nakamura, Naoki Fukui, Mihoko Zushi, Hiroki Narita, and Kuniyoshi L. Sakai | Differential networks for processing structural dependencies in human language: linguistic capacity vs. memory-based ordering | 2023 | Forntiers in Psychology | 10.3389/fpsyg.2023.1153871 | |

| Tomio Hirose | Simplest Merge Is All We Have in Syntax: The End of Syntax Indeed? | 2023 | English Linguistics 39.2 | 229-255 | |

| 山田昌裕 | (再考)古典語に見られる〈名詞句+副助詞〉の格―平安期の実態― | 2023 | 『青山語文』第53号 | 190-204 | 10.34321/22979 |

| 山田昌裕 | (再考)古典語に見られる〈名詞句+係助詞〉の格―平安期の実態― | 2023 | 『人文研究』209 | 47-69 | |

| 夏海燕 | 「てくる」構文に見られる〈不快感〉について | 2022 | 認知言語学論考 | 81-97 | |

| 夏海燕 | 汉语自反类动词被动标记语法化原因探究 | 2022 | 古汉语研究 | 12-23 | 10.19888/j.issn.1001-5442.2022.03.002 |

| 彭国躍 | 中国語標準化の実態と政策の史話―システム最適化の時代要請 | 2022 | 『言語の標準化を考える―日中英独仏「対照言語史」の試み』(出版社:大修館書店) | 191-215 | |

| 山田昌裕 | 格助詞「ガ」の用法拡大の様相―17世紀から明治大正期にかけて― | 2022 | 『論究日本近代語』2(出版社:勉誠出版) | 45-58 | |

| Tomio Hirose and Hiroyuki Nawata | A Finer-Structural Analysis of the Japanese Politeness Morphology | 2021 | Japanese/Korean Linguistics 28 | 79-93 | |

| 山田昌裕 | 無助詞名詞句の格と運用法―平安期鎌倉期の実態より― | 2021 | 『日本語文法』21 巻1 号 | 4-21 |

-

松本 和也教授(日本文化専攻, 日本文学)

専門分野:近現代文学,演劇,美術

私の研究は、太宰治(1909~1948)が現役当時、どのように読まれ、評価されていたかを調査・分析・考察するところから出発しました。もちろん、小説表現上の分析も同時に進めましたが、それを作家・作品の特徴として指摘することばかりでなく、それが当時の読みのモード、同時代読者の受容とどのように関わるかを論じてきました。

そうした問題関心によって、特に普遍的な魅力として語られることの多かった太宰治(研究)を、歴史的に捉え直す研究を積み重ねてきました。こうした大学院時代の研究は、『昭和十年前後の太宰治 〈青年〉・メディア・テクスト』(ひつじ書房、2009)にまとめましたが、これはその後の研究の出発点(起点)となりました。

その後、昭和戦前期に活動したさまざまな文学者にも視野を広げつつ、その前提となる当時の文学状況全体を「文学場」という概念によって研究対象とし、『昭和一〇年代の文学場を考える 新人・太宰治・戦争文学』(立教大学出版会、2015)、『文学と戦争 言説分析から考える昭和一〇年代の文学場』(ひつじ書房、2021)などにまとめました。

近年は、日本の近現代文学を軸として、関連領域である演劇や美術も視野に入れた研究を進めています。

-

鈴木 宏枝教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:英語圏児童文学・ファンタジー

私の研究領域は英語圏児童文学です。文学研究は作家の個人的背景や社会事情と連関させながら織物としてのテキストを読みといていくところが醍醐味ですが、児童文学は子どもを対象とするという点でやや特異かもしれません。子ども向けであることによっていかにユニークな質を持ちえ、何がテーマに選ばれ、どう記述されうるのかをメタレベルで考えることで、より興味深い議論ができます。

これまで、20世紀後半以降の英語圏作品を中心に研究を進め、博士論文ではフェミニズムやポストコロニアリズムなどの文学理論、児童文学論、アフリカン・アメリカン文化研究など複数の視点を交錯させてアフリカン・アメリカン児童文学を分析し、「エンパワメント」というキーワードにたどりつきました。現在はマイノリティの「声」や養護や看護を中心とするケアの表象を軸に様々な作品について考えています。

「子ども」という概念自体、マージナリティやインターセクショナリティと結びつきますが、児童文学では、写実的な作品であれ空想的な作品であれ、大人の作家が子どもをとりまく現実に真摯に向き合い、読み手に多様な希望を示そうとします。生きる痛みをどう軽くし、苦しみをどう分かちあうか。児童文学ならではの特質に敬意を表し、作品に織り込まれた様々な「エンパワメント」をこれからも探り続けたいと考えています。

-

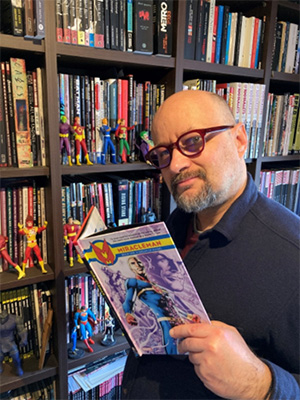

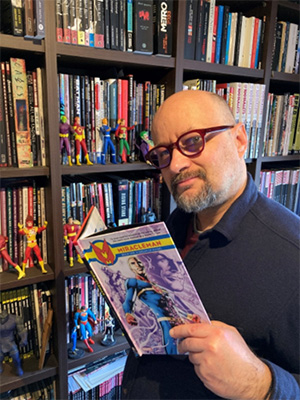

ステファン・ブッヘンベルゲル教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:比較文学,グラフィックフィクション

Although my mother warned me not to read comic books because they would rot my brain, the study of graphic fiction has become my main area of research. At the International Comparative Literature Association (ICLA), I am co-founder and co-chair of the Standing Research Committee on Comics Studies and Graphic Narrative. The study of comics, like the study of any other kind of literature, provides ample opportunities for multiple theoretical fields, such as semiotics, intertextuality, orientalism, and narratology, to name but a few.

But what is so interesting in the study of comics? Apart from being a popular, easily accessible medium at first, it is a medium that, like all popular fiction, is also a reflection of the society in which it was created. Superman in 1938 and Batman in 1939 appeared for the first time shortly before WWII, initiating the so-called Golden Age of Comics, and showcasing both the bright and darker aspects of American society. The Marvel Comics universe, widely known due to the Marvel Cinematic Universe, started in the early 1960s with titles such as Fantastic Four and Amazing Spider-Man, and comics would increasingly take up political issues, such as teenage drug abuse and the Vietnam War. In 1986, two groundbreaking graphic novels, Alan Moore’s Watchmen and Frank Miller’s Batman: The Dark Knight Returns, completely changed the genre of superhero comics by unleashing their narrative potential. Today, there is no literary genre that does not exist in graphic form: life writing, (auto)biography, historical (non) fiction, literary adaptations, etc. So, what’s not to like about comics? They sure won’t rot your brain.

Some publications:

- Natural and Political Catastrophes: Hurricane Katrina and its aftermath. In : Art séquentiel et catastrophes. 2022/12. Ed. Francoise Lavocat, Charlotte Krauss, Presses de la Nouvelle Sorbonne, pp.161-178.

- Beschreibung des Unbeschreibbaren. H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos und seine Adaption in den Graphic Novels von Alan Moore. 2023, In: Phantastische Literatur, Akten des JGG-Kulturseminars 2021/2022 Band 2, Ed. Japanische Gesellschaft für Germanistik, iudicium, pp.132-146.

- Con Men, Mad Scientists, and Magicians. Three Early Superman Villains: The Prankster, the Toyman, and Mr. Mxyzptlk. 2025/6, In: Recherche Littéraire / Literary Research Automne / Fall 2024 Volume 40, Peter Lang, pp.63-84.

-

松浦 智子教授(中国言語文化専攻, 歴史・文化系)

専門分野:中国通俗文芸,中国古典文学

私の研究領域は近世中国の物語文学で、おもに明代後期の小説、演劇などを軸としながら、それに連なる前後の時代の作品も研究しています。

明の後期にあたる16世紀の後半は、銀流通の世界化などで経済が刺激され、それまで文字化されることがなかった民衆の泥臭い物語も書籍として出版されるようになった時代でした(ちなみにこの時期には、イギリスではシェークスピアが、スペインではセルバンテスが活躍しています)。

それ以前に中国で編まれた書物は、男性知識人、つまり「文人」の声を反映したものが主流でしたが、この時代になって小説や演劇の書籍化という形で、「文人」以外の人々が発する「声」が、ようやく聞こえてくるようになってきたのです。

実際、これまでの研究では、明の後期にでてきた『楊家将演義』『大宋中興演義』といった武将の活躍を描く小説や、同時代の宮中で制作された『西遊記』や『列国志伝』などのフルカラー絵本を検証し、そこに「文人」とは異なる「武人」の主張や、女性や民衆の願いなどが反映されていることを明らかにしてきました。

この時期の作品を研究することは、力あるものに覆い隠されてきた人々の存在を掘り起こす作業でもあるのかもしれません。声なき声を聞く。こうした視点をもちつつ、地下水脈のように社会を支えてきた多様な人々の「声」を、皆さんと一緒に探求できたらうれしいです。

-

松本 和也教授(日本文化専攻, 日本文学)

専門分野:近現代文学,演劇,美術

私の研究は、太宰治(1909~1948)が現役当時、どのように読まれ、評価されていたかを調査・分析・考察するところから出発しました。もちろん、小説表現上の分析も同時に進めましたが、それを作家・作品の特徴として指摘することばかりでなく、それが当時の読みのモード、同時代読者の受容とどのように関わるかを論じてきました。

そうした問題関心によって、特に普遍的な魅力として語られることの多かった太宰治(研究)を、歴史的に捉え直す研究を積み重ねてきました。こうした大学院時代の研究は、『昭和十年前後の太宰治 〈青年〉・メディア・テクスト』(ひつじ書房、2009)にまとめましたが、これはその後の研究の出発点(起点)となりました。

その後、昭和戦前期に活動したさまざまな文学者にも視野を広げつつ、その前提となる当時の文学状況全体を「文学場」という概念によって研究対象とし、『昭和一〇年代の文学場を考える 新人・太宰治・戦争文学』(立教大学出版会、2015)、『文学と戦争 言説分析から考える昭和一〇年代の文学場』(ひつじ書房、2021)などにまとめました。

近年は、日本の近現代文学を軸として、関連領域である演劇や美術も視野に入れた研究を進めています。

-

鈴木 宏枝教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:英語圏児童文学・ファンタジー

私の研究領域は英語圏児童文学です。文学研究は作家の個人的背景や社会事情と連関させながら織物としてのテキストを読みといていくところが醍醐味ですが、児童文学は子どもを対象とするという点でやや特異かもしれません。子ども向けであることによっていかにユニークな質を持ちえ、何がテーマに選ばれ、どう記述されうるのかをメタレベルで考えることで、より興味深い議論ができます。

これまで、20世紀後半以降の英語圏作品を中心に研究を進め、博士論文ではフェミニズムやポストコロニアリズムなどの文学理論、児童文学論、アフリカン・アメリカン文化研究など複数の視点を交錯させてアフリカン・アメリカン児童文学を分析し、「エンパワメント」というキーワードにたどりつきました。現在はマイノリティの「声」や養護や看護を中心とするケアの表象を軸に様々な作品について考えています。

「子ども」という概念自体、マージナリティやインターセクショナリティと結びつきますが、児童文学では、写実的な作品であれ空想的な作品であれ、大人の作家が子どもをとりまく現実に真摯に向き合い、読み手に多様な希望を示そうとします。生きる痛みをどう軽くし、苦しみをどう分かちあうか。児童文学ならではの特質に敬意を表し、作品に織り込まれた様々な「エンパワメント」をこれからも探り続けたいと考えています。

-

ステファン・ブッヘンベルゲル教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:比較文学,グラフィックフィクション

Although my mother warned me not to read comic books because they would rot my brain, the study of graphic fiction has become my main area of research. At the International Comparative Literature Association (ICLA), I am co-founder and co-chair of the Standing Research Committee on Comics Studies and Graphic Narrative. The study of comics, like the study of any other kind of literature, provides ample opportunities for multiple theoretical fields, such as semiotics, intertextuality, orientalism, and narratology, to name but a few.

But what is so interesting in the study of comics? Apart from being a popular, easily accessible medium at first, it is a medium that, like all popular fiction, is also a reflection of the society in which it was created. Superman in 1938 and Batman in 1939 appeared for the first time shortly before WWII, initiating the so-called Golden Age of Comics, and showcasing both the bright and darker aspects of American society. The Marvel Comics universe, widely known due to the Marvel Cinematic Universe, started in the early 1960s with titles such as Fantastic Four and Amazing Spider-Man, and comics would increasingly take up political issues, such as teenage drug abuse and the Vietnam War. In 1986, two groundbreaking graphic novels, Alan Moore’s Watchmen and Frank Miller’s Batman: The Dark Knight Returns, completely changed the genre of superhero comics by unleashing their narrative potential. Today, there is no literary genre that does not exist in graphic form: life writing, (auto)biography, historical (non) fiction, literary adaptations, etc. So, what’s not to like about comics? They sure won’t rot your brain.

Some publications:

- Natural and Political Catastrophes: Hurricane Katrina and its aftermath. In : Art séquentiel et catastrophes. 2022/12. Ed. Francoise Lavocat, Charlotte Krauss, Presses de la Nouvelle Sorbonne, pp.161-178.

- Beschreibung des Unbeschreibbaren. H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos und seine Adaption in den Graphic Novels von Alan Moore. 2023, In: Phantastische Literatur, Akten des JGG-Kulturseminars 2021/2022 Band 2, Ed. Japanische Gesellschaft für Germanistik, iudicium, pp.132-146.

- Con Men, Mad Scientists, and Magicians. Three Early Superman Villains: The Prankster, the Toyman, and Mr. Mxyzptlk. 2025/6, In: Recherche Littéraire / Literary Research Automne / Fall 2024 Volume 40, Peter Lang, pp.63-84.

-

松浦 智子教授(中国言語文化専攻, 歴史・文化系)

専門分野:中国通俗文芸,中国古典文学

私の研究領域は近世中国の物語文学で、おもに明代後期の小説、演劇などを軸としながら、それに連なる前後の時代の作品も研究しています。

明の後期にあたる16世紀の後半は、銀流通の世界化などで経済が刺激され、それまで文字化されることがなかった民衆の泥臭い物語も書籍として出版されるようになった時代でした(ちなみにこの時期には、イギリスではシェークスピアが、スペインではセルバンテスが活躍しています)。

それ以前に中国で編まれた書物は、男性知識人、つまり「文人」の声を反映したものが主流でしたが、この時代になって小説や演劇の書籍化という形で、「文人」以外の人々が発する「声」が、ようやく聞こえてくるようになってきたのです。

実際、これまでの研究では、明の後期にでてきた『楊家将演義』『大宋中興演義』といった武将の活躍を描く小説や、同時代の宮中で制作された『西遊記』や『列国志伝』などのフルカラー絵本を検証し、そこに「文人」とは異なる「武人」の主張や、女性や民衆の願いなどが反映されていることを明らかにしてきました。

この時期の作品を研究することは、力あるものに覆い隠されてきた人々の存在を掘り起こす作業でもあるのかもしれません。声なき声を聞く。こうした視点をもちつつ、地下水脈のように社会を支えてきた多様な人々の「声」を、皆さんと一緒に探求できたらうれしいです。

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| Suzuki, Hiroe | Plural Masculinities in L. Frank Baum’s Oz Books: Subverting Hegemony, Celebrating Diversity | 2025 | Children's Literature in Education | https://doi.org/10.1007/s10583-025-09625-y | |

| 鈴木宏枝 | 「コロボックル物語」シリーズにおけるコロニアリズムの検討-アイヌ民族と和人の観点から- | 2025 | 大阪国際児童文学振興財団研究紀要 | 31-40 | https://doi.org/10.69241/iiclo.38.0_31 |

| Buchenberger, Stefan | Con Men, Mad Scientists, and Magicians. Three Early Superman Villains: The Prankster, the Toyman, and Mr. Mxyzptlk. | 2025 | Recherche Littéraire / Literary Research Automne / Fall 2024 Volume 40, Peter Lang | 63-84 | |

| 鈴木宏枝 | 若松賤子の翻訳の細緻性 : Sara Crewe, or What Happened at Miss Minchin'sと「セイラ、クルーの話。一名、ミンチン女塾の出來事。」 | 2024 | 『神奈川大学大学院言語と文化論集』 | 29-46 | |

| 熊谷謙介 | 神経文学論(2) ―ラシルド『動物女』における「心なき」女と獣なるもの― | 2023 | 『人文研究』第210号 | 1-33 | https://doi.org/10.24792/0002000537 |

| 熊谷謙介 | ネオ・ヒューマンは人間の夢を見るか? ―ウエルベックにおける安楽死の誘惑と鎮静の技法― | 2023 | 『Limitrophe』第3号 | 97-116 | http://hdl.handle.net/10748/00013357 |

| Buchenberger, Stefan | Beschreibung des Unbeschreibbaren. H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos und seine Adaption in den Graphic Novels von Alan Moore. | 2023 | Phantastische Literatur, Akten des JGG-Kulturseminars 2021/2022 Band 2, Ed. Japanische Gesellschaft für Germanistik, iudicium | 132-146 | |

| 松本和也 | 谷崎潤一郎「春琴抄」同時代受容分析 | 2023 | 『国語国文』(92巻12号) | 34-51 | |

| 鈴木宏枝 | The Ideology of Sex in Harry Potter: Innocent Lily and Immoral Merope | 2022 | 『英語圏児童文学 Tinker Bell』 | 51-62 | |

| Buchenberger, Stefan | Natural and Political Catastrophes: Hurricane Katrina and its aftermath. | 2022 | Art séquentiel et catastrophes. Ed. Francoise Lavocat, Charlotte Krauss, Presses de la Nouvelle Sorbonne | 161-178 | |

| 鈴木宏枝 | 太平洋戦争下の翻訳児童文学への「児童読物改善ニ関スル指示要綱」の影響-The Chinese Ink Stick(1929)と『支那の墨』(1942)を手がかりに | 2021 | 『白百合女子大学児童文化研究センター論文集』 | 35-53 | 10.24510/00000494 |

| 鈴木宏枝 | 分断と排除のHarry Potter -Voldemortはなぜ悪なのか | 2021 | 『神奈川大学大学院 言語と文化論集』 | 167-184 |

-

上原 雅文教授(日本文化専攻, 日本思想)

専門分野:倫理学,日本倫理思想史

「思想」とは,世界や人生についての考え方(世界観,人生観)と,それと連動した人間の生き方についての総合的な観念体系のことです。主に哲学や宗教や芸術などにおいて表現されています。思想の研究においては,人間とは何か,如何に生くべきかという哲学・倫理学的な問いを基盤に,現代の我々自身の生き方・考え方を問うことが中心となります。そのためには,思想の歴史すなわち「思想史」を研究対象とすることが不可欠です。現代において生きられている思想の形成過程を探究することで,現代の思想を相対化し,より根源的に生き方・考え方を問い直すことができるからです。また無意識裡に囚われている自国の思想バイアスを避けるためにも「比較思想」的な視点を持つことも欠かせません。

私の専門は「日本倫理思想史」です。日本の思想は,神道や仏教,武士道,儒学・国学,近代の日本哲学などの理論書,および神話・物語や儀礼・習俗などで表現されてきました。それらのうちの特定のテキストを解釈学的方法で読解し,倫理思想を剔出することが主な研究内容です。近年は,鎌倉時代の一遍の思想を解明すべく『播州法語集』『一遍聖絵』の読解に取り組んでいます。一遍は踊念仏を広めつつ各地を遊行し続けた浄土思想家ですが,法然や親鸞とは異なり,神道や密教・禅宗の影響も見られる複合的で独創的な思想の持ち主です。その思想の解明は,多様な宗教を融合・共存させる原理の解明にもつながるのではないかと考えています。それと連動して,共同研究では,神道や仏教や儒学など重層的・雑居的と見なされている日本思想をメタレベルで原理的に考察し,日本思想の基軸あるいは深層構造を解明することにも取り組んでいます。

-

中村 隆文教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:英米哲学思想、リベラリズム、スコットランド文化

私の研究領域は、広い意味での「英米思想」というものですが、その根幹には、18世紀のスコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒュームの思想というものがあります。ヒュームは、理性を過剰に信奉する合理主義の独善的スタンスを批判し、また、社会生活における感情、とりわけ共感の役割を重視しました。これは、現代におけるリベラリズムの問題を考える鍵ともいえるものです。

リベラリズムは、理性的な個人を想定し、その自由な行為を最大限認めるという傾向にありますが、現代社会はそうしたリベラリズムを受容した結果、格差の拡大や、差別と偏見、政治的分断といった弊害を抱えることになりました。

しかし、①個々人の理性にはそもそも限界があること、そして、②感情的な人間であっても、共感的コミュニティのなかであれば自由な主体として社会参画し、公的効用に寄与することができること、といったヒューム思想の示唆するところを踏まえ、それに応じた方策をとることで、理性主義の行き詰まり、いわゆる近代思想の限界を乗り越え、現代社会の崩壊しかけたコミュニティや人間関係を再生できるのではないか、という期待もあります。現代の公共哲学がいままさにそれに取り組んでいますが、スコットランド啓蒙思想の一つでもあるヒューム哲学もまた、その試みに何らかの寄与ができるのではないかと考える次第です。

-

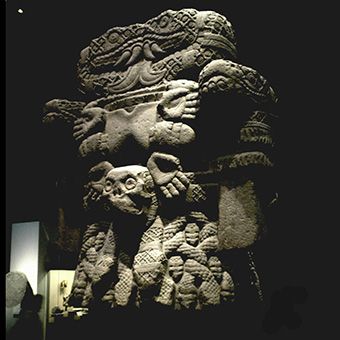

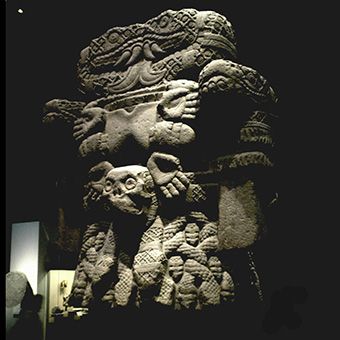

岩崎 賢准教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:ラテンアメリカの文化と宗教

私は古今東西・世界中のあらゆる宗教的・文化的な現象に興味を持っているのですが、特に専門的には16世紀以前の古代メキシコに栄えたアステカ王国の神話や儀礼(特に人身供犠/人を生贄にする儀礼)について研究しています。私の研究分野は宗教学と呼ばれるもので、宗教学には様々な研究スタイルがありますが、私のスタイルは対象となる宗教現象(儀礼・祝祭・神話など)に関して、それを生み出し、実践し、それとともに生きていた人々の精神性に可能な限り接近することを試みる、というものです。たとえばある宗教的祝祭の中で、人々が不思議な、奇妙な、理解しがたい儀礼的行為を行っていたとします。それを理解するために私は、その行為に関連する様々な情報を調べて、他の地域や時代における類似の現象と比較したりします。そして――これが大切なことなのですが――自らのイマジネーションをフルに活性化させて、「そうか、この行為はそういうことだったのか!」と自分で納得できるところまで思索します。そうすることで、当初、その宗教現象と私のあいだに存在した心理的距離を縮めるというのが、私が実践している宗教学です(専門的にはこれは解釈学的宗教学と呼ばれるものです)。興味のある方は、拙著、あるいは宗教学者ミルチャ・エリアーデの著作をお読みになることをお勧めします。

-

上原 雅文教授(日本文化専攻, 日本思想)

専門分野:倫理学,日本倫理思想史

「思想」とは,世界や人生についての考え方(世界観,人生観)と,それと連動した人間の生き方についての総合的な観念体系のことです。主に哲学や宗教や芸術などにおいて表現されています。思想の研究においては,人間とは何か,如何に生くべきかという哲学・倫理学的な問いを基盤に,現代の我々自身の生き方・考え方を問うことが中心となります。そのためには,思想の歴史すなわち「思想史」を研究対象とすることが不可欠です。現代において生きられている思想の形成過程を探究することで,現代の思想を相対化し,より根源的に生き方・考え方を問い直すことができるからです。また無意識裡に囚われている自国の思想バイアスを避けるためにも「比較思想」的な視点を持つことも欠かせません。

私の専門は「日本倫理思想史」です。日本の思想は,神道や仏教,武士道,儒学・国学,近代の日本哲学などの理論書,および神話・物語や儀礼・習俗などで表現されてきました。それらのうちの特定のテキストを解釈学的方法で読解し,倫理思想を剔出することが主な研究内容です。近年は,鎌倉時代の一遍の思想を解明すべく『播州法語集』『一遍聖絵』の読解に取り組んでいます。一遍は踊念仏を広めつつ各地を遊行し続けた浄土思想家ですが,法然や親鸞とは異なり,神道や密教・禅宗の影響も見られる複合的で独創的な思想の持ち主です。その思想の解明は,多様な宗教を融合・共存させる原理の解明にもつながるのではないかと考えています。それと連動して,共同研究では,神道や仏教や儒学など重層的・雑居的と見なされている日本思想をメタレベルで原理的に考察し,日本思想の基軸あるいは深層構造を解明することにも取り組んでいます。

-

中村 隆文教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:英米哲学思想、リベラリズム、スコットランド文化

私の研究領域は、広い意味での「英米思想」というものですが、その根幹には、18世紀のスコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒュームの思想というものがあります。ヒュームは、理性を過剰に信奉する合理主義の独善的スタンスを批判し、また、社会生活における感情、とりわけ共感の役割を重視しました。これは、現代におけるリベラリズムの問題を考える鍵ともいえるものです。

リベラリズムは、理性的な個人を想定し、その自由な行為を最大限認めるという傾向にありますが、現代社会はそうしたリベラリズムを受容した結果、格差の拡大や、差別と偏見、政治的分断といった弊害を抱えることになりました。

しかし、①個々人の理性にはそもそも限界があること、そして、②感情的な人間であっても、共感的コミュニティのなかであれば自由な主体として社会参画し、公的効用に寄与することができること、といったヒューム思想の示唆するところを踏まえ、それに応じた方策をとることで、理性主義の行き詰まり、いわゆる近代思想の限界を乗り越え、現代社会の崩壊しかけたコミュニティや人間関係を再生できるのではないか、という期待もあります。現代の公共哲学がいままさにそれに取り組んでいますが、スコットランド啓蒙思想の一つでもあるヒューム哲学もまた、その試みに何らかの寄与ができるのではないかと考える次第です。 -

岩崎 賢准教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:ラテンアメリカの文化と宗教

私は古今東西・世界中のあらゆる宗教的・文化的な現象に興味を持っているのですが、特に専門的には16世紀以前の古代メキシコに栄えたアステカ王国の神話や儀礼(特に人身供犠/人を生贄にする儀礼)について研究しています。私の研究分野は宗教学と呼ばれるもので、宗教学には様々な研究スタイルがありますが、私のスタイルは対象となる宗教現象(儀礼・祝祭・神話など)に関して、それを生み出し、実践し、それとともに生きていた人々の精神性に可能な限り接近することを試みる、というものです。たとえばある宗教的祝祭の中で、人々が不思議な、奇妙な、理解しがたい儀礼的行為を行っていたとします。それを理解するために私は、その行為に関連する様々な情報を調べて、他の地域や時代における類似の現象と比較したりします。そして――これが大切なことなのですが――自らのイマジネーションをフルに活性化させて、「そうか、この行為はそういうことだったのか!」と自分で納得できるところまで思索します。そうすることで、当初、その宗教現象と私のあいだに存在した心理的距離を縮めるというのが、私が実践している宗教学です(専門的にはこれは解釈学的宗教学と呼ばれるものです)。興味のある方は、拙著、あるいは宗教学者ミルチャ・エリアーデの著作をお読みになることをお勧めします。

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| Takafumi Nakamura | Hume’s liberalism based on Scottish jurisprudence | 2024 | Constitutional Political Economy, Volume 35 | 411–424 | 10.1007/s10602-023-09420-1 |

| 上原雅文 | 幕末長州藩の思想 | 2020 | 『人文研究』第200号 | 1-31 |

-

新木 秀和教授(欧米言語文化専攻, 歴史・社会コース)

専門分野:ラテンアメリカ近現代史,ラテンアメリカ地域研究

これまで私は欧米言語文化専攻スペイン語圏言語文化コースで大学院生の研究を指導してました。それらの方々の研究テーマはボリビアの伝統医療、マリオ・ベネデッティの文学と政治、シモン・ボリーバルの思想、メキシコ国旗の歴史などと多岐にわたります。スペイン語や英語、日本語によるテキストを一緒に読み解きながら自分が書き上げる気持ちで論文指導に当たり、よい勉学の機会となりました。

新しくスタートする人文学研究科の歴史・社会コースでは、広義の欧米や日本などを研究対象とする教員が指導を担います。歴史学と人文社会科学の専門家が協働しながら複合的な教育研究の機会が提供され、院生が各自の研究テーマを深められることが期待されます。

大学院時代に私は、地域研究専攻の修士課程と史学専攻の博士課程に在籍しました。地域研究も歴史学も総合的性格が強い学問領域ですが、ラテンアメリカ地域研究および近現代史の視点で、アンデス地域のエクアドルを対象に研究を行ってきました。インタビューを交えて現地調査を繰り返し、社会運動や連帯経済、都市や環境、国際関係などのテーマを扱い、『エクアドルを知るための60章』をまとめる際にも役立ちました。学部や大学院の教育ではラテンアメリカやスペイン語圏に関する知識と情報を蓄えつつ視野を広げ、現代社会を多角的に分析しようと心がけています。こうして10年ほど前に『先住民運動と多民族国家』という一書をまとめ、神奈川大学人文学研究所から出版する機会に恵まれました。それらの著作については「神大の先生」に紹介がありますので、ご参考いただければ幸いです。ただ、扱ったテーマの多くが20世紀半ば以降に顕在化した事象であり、歴史研究の対象になじみにくいという思いが残りました。

そこで、グローバル課題の歴史研究に取り組みたいとの思いが強くなり、5年ほど前から感染症と社会の関係というテーマに取り組んでいます。スペイン・インフルエンザに関する史資料を読んでいたら、2020年にコロナ・パンデミックが始まって驚きました。私たちの日常が過去や現在の世界情勢につながっていることが実感されたからです。感染症をめぐる諸相をアメリカ大陸との関係で議論することは日本ではまだ十分に行われておらず、様々な切り口で探究できる可能性があります。今後とも歴史と現代をつなぐ研究を続けたいと考えています。

-

孫 安石教授(中国言語文化専攻)

専門分野:中国近代史,上海都市史,東アジア租界史

私が研究テーマとしているのは、アヘン戦争から1949年のいわゆる「新中国」の成立時期までの中国近現代史です。とくに、日中関係史の分野において重要な役割を果たした中国人留学生史の研究、そして、中国を代表する国際都市の一つであります上海と日本との交流について注目しています。また、私はとくに研究会の運営による共同研究の推進を重要視しており、単なる知識の伝授のみではなく、後人のみなさんへ研究に臨む姿勢を伝えていくことを大事にしています。

-

山本 信太郎教授(欧米言語文化専攻, 歴史・社会コース)

専門分野:西洋史,イギリス近世史

僕の専門は歴史学です。歴史学は、過去の人間の営みであればいかなる事柄でも研究対象になるため、ある意味ではとても間口の広い学問です。世の中にいわゆる「歴史モノ」が溢れているゆえんです。しかし他方、学問としての歴史学は厳格に定義された一次史料と呼ばれるものに基づき、緻密な史料批判のもとに組み立てられる歴史叙述から成っており、ある意味では一種の「ゲーム」のルールに従っていなければ学術的に評価されない、古臭くて堅苦しい学問でもあります。僕はイギリス宗教改革について研究してきましたが、例えば、普通の人々が身近に生活を送っていた街や村の教会で宗教改革期にどのような変化があったのかを調べるために、無味乾燥とも思える教会の会計簿を何十も穴が開くほど読みました。しかし、そこには直接自分の研究に関わる情報だけではなく、雪かきをしたり、祭りをしたり、宴会をしたりする、人々の生活の息吹も刻み込まれています。それらの情報は直接論文に反映されることはありませんが、「史料を読む」ことの楽しさをも味わせてくれます。史料に向き合うことは、歴史学の足枷でもあり楽しみでもあるのです。

なお、僕はもともとイングランドの宗教改革を研究していましたが、近年は宗教改革の時期にイングランド王国に併合された、もともとは別の国であったウェールズに興味を持っています。ウェールズには英語とは全く別言語であるウェールズ語が存在し、宗教改革期にはウェールズ語しか理解出来ない人が9割以上で、それゆえに聖書のウェールズ語への翻訳が喫緊の課題となりました。その他にもウェールズには独自の文化が多くあり、例えばケルト的な自然崇拝の系譜にも位置付けられる「聖なる泉」は、プロテスタント宗教改革にとっては「迷信」とみなされ、大きな文化的闘争のアリーナとなりました。写真は北ウェールズにある、その名もホーリーウェルという街の郊外にある聖ウィニフリッドの泉で撮ったもの。病の癒しなど、奇跡を起こす泉として中世以来巡礼者を集めた聖域で、近年では即位直前のイギリス国王チャールズ3世もここを訪れています。また、僕が手に持っているのは、「聖水」としての泉の水を持ち帰るための容器です。この「聖なる泉」も宗教改革期にはプロテスタントとカトリックの激しい対立の場となりました。ウェールズにおける宗教改革には、解明されるべき魅力的なテーマがまだまだたくさんあります。

-

新木 秀和教授(欧米言語文化専攻, 歴史・社会コース)

専門分野:ラテンアメリカ近現代史,ラテンアメリカ地域研究

これまで私は欧米言語文化専攻スペイン語圏言語文化コースで大学院生の研究を指導してました。それらの方々の研究テーマはボリビアの伝統医療、マリオ・ベネデッティの文学と政治、シモン・ボリーバルの思想、メキシコ国旗の歴史などと多岐にわたります。スペイン語や英語、日本語によるテキストを一緒に読み解きながら自分が書き上げる気持ちで論文指導に当たり、よい勉学の機会となりました。

新しくスタートする人文学研究科の歴史・社会コースでは、広義の欧米や日本などを研究対象とする教員が指導を担います。歴史学と人文社会科学の専門家が協働しながら複合的な教育研究の機会が提供され、院生が各自の研究テーマを深められることが期待されます。

大学院時代に私は、地域研究専攻の修士課程と史学専攻の博士課程に在籍しました。地域研究も歴史学も総合的性格が強い学問領域ですが、ラテンアメリカ地域研究および近現代史の視点で、アンデス地域のエクアドルを対象に研究を行ってきました。インタビューを交えて現地調査を繰り返し、社会運動や連帯経済、都市や環境、国際関係などのテーマを扱い、『エクアドルを知るための60章』をまとめる際にも役立ちました。学部や大学院の教育ではラテンアメリカやスペイン語圏に関する知識と情報を蓄えつつ視野を広げ、現代社会を多角的に分析しようと心がけています。こうして10年ほど前に『先住民運動と多民族国家』という一書をまとめ、神奈川大学人文学研究所から出版する機会に恵まれました。それらの著作については「神大の先生」に紹介がありますので、ご参考いただければ幸いです。ただ、扱ったテーマの多くが20世紀半ば以降に顕在化した事象であり、歴史研究の対象になじみにくいという思いが残りました。

そこで、グローバル課題の歴史研究に取り組みたいとの思いが強くなり、5年ほど前から感染症と社会の関係というテーマに取り組んでいます。スペイン・インフルエンザに関する史資料を読んでいたら、2020年にコロナ・パンデミックが始まって驚きました。私たちの日常が過去や現在の世界情勢につながっていることが実感されたからです。感染症をめぐる諸相をアメリカ大陸との関係で議論することは日本ではまだ十分に行われておらず、様々な切り口で探究できる可能性があります。今後とも歴史と現代をつなぐ研究を続けたいと考えています。

-

孫 安石教授(中国言語文化専攻)

専門分野:中国近代史,上海都市史,東アジア租界史

私が研究テーマとしているのは、アヘン戦争から1949年のいわゆる「新中国」の成立時期までの中国近現代史です。とくに、日中関係史の分野において重要な役割を果たした中国人留学生史の研究、そして、中国を代表する国際都市の一つであります上海と日本との交流について注目しています。また、私はとくに研究会の運営による共同研究の推進を重要視しており、単なる知識の伝授のみではなく、後人のみなさんへ研究に臨む姿勢を伝えていくことを大事にしています。

-

山本 信太郎教授(欧米言語文化専攻, 歴史・社会コース)

専門分野:西洋史,イギリス近世史

僕の専門は歴史学です。歴史学は、過去の人間の営みであればいかなる事柄でも研究対象になるため、ある意味ではとても間口の広い学問です。世の中にいわゆる「歴史モノ」が溢れているゆえんです。しかし他方、学問としての歴史学は厳格に定義された一次史料と呼ばれるものに基づき、緻密な史料批判のもとに組み立てられる歴史叙述から成っており、ある意味では一種の「ゲーム」のルールに従っていなければ学術的に評価されない、古臭くて堅苦しい学問でもあります。僕はイギリス宗教改革について研究してきましたが、例えば、普通の人々が身近に生活を送っていた街や村の教会で宗教改革期にどのような変化があったのかを調べるために、無味乾燥とも思える教会の会計簿を何十も穴が開くほど読みました。しかし、そこには直接自分の研究に関わる情報だけではなく、雪かきをしたり、祭りをしたり、宴会をしたりする、人々の生活の息吹も刻み込まれています。それらの情報は直接論文に反映されることはありませんが、「史料を読む」ことの楽しさをも味わせてくれます。史料に向き合うことは、歴史学の足枷でもあり楽しみでもあるのです。

なお、僕はもともとイングランドの宗教改革を研究していましたが、近年は宗教改革の時期にイングランド王国に併合された、もともとは別の国であったウェールズに興味を持っています。ウェールズには英語とは全く別言語であるウェールズ語が存在し、宗教改革期にはウェールズ語しか理解出来ない人が9割以上で、それゆえに聖書のウェールズ語への翻訳が喫緊の課題となりました。その他にもウェールズには独自の文化が多くあり、例えばケルト的な自然崇拝の系譜にも位置付けられる「聖なる泉」は、プロテスタント宗教改革にとっては「迷信」とみなされ、大きな文化的闘争のアリーナとなりました。写真は北ウェールズにある、その名もホーリーウェルという街の郊外にある聖ウィニフリッドの泉で撮ったもの。病の癒しなど、奇跡を起こす泉として中世以来巡礼者を集めた聖域で、近年では即位直前のイギリス国王チャールズ3世もここを訪れています。また、僕が手に持っているのは、「聖水」としての泉の水を持ち帰るための容器です。この「聖なる泉」も宗教改革期にはプロテスタントとカトリックの激しい対立の場となりました。ウェールズにおける宗教改革には、解明されるべき魅力的なテーマがまだまだたくさんあります。

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| 山本信太郎 | 16・17世紀のウェールズ語聖書 | 2025 | 人文学研究所報(神奈川大学)Vol.73 | 25-51 | |

| 梅崎かほり | 「アフロボリビア語」は成立するのか?―ボリビアの複数言語政策に関する一考察― | 2024 | 神奈川大学評論 (105) | 156-161 | |

| Ritsuko Kurita | Welfare Shame and Ageing in Neoliberal Australia: An Ethnographic Comparison of Indigenous and Non-indigenous Beneficiaries | 2024 | Elisabeth Vanderheiden & Claude-Hélène Mayer (eds.) Shame and Ageing in a Transforming World (Springer) | 243-258 | |

| 孫安石 | 上海の内山書店と医学書、医療機器の販売について | 2024 | 孫安石・柳澤和也編『内山完造研究の新展開』 | ||

| 山本信太郎 | 近世ウェールズにおけるウェールズ語聖書普及の社会史的考察に向けて | 2024 | 『ケルティック・フォーラム』27号 | 21-31 | |

| Umezaki Kahori | “La saya es nuestra”: los pasos sonoros hacia la reivindicación de los afrobolivianos | 2022 | EntreDiversidades, Vol. 9 Núm. 1(18) | 383-408 | 10.31644/ED.V9.N1.2022.A16 |

| Ritsuko Kurita | Coping with Welfare Shame: Responses of Urban Indigenous and Non-Indigenous Peoples to “Mutual Obligation” Requirements in Australia | 2022 | POLAR: Political and Legal Anthropology Review 45 (2) | 171-185 | 10.1111/plar.12503 |

| 孫安石 | 章宗祥編『日本遊学指南』を読む | 2022 | 孫安石・大里浩秋編『明治から昭和の中国人日本留学の諸相』 | ||

| Ritsuko Kurita | Creating Community Feelings Among Impoverished People: An Ethnography of Civil Groups in Urban Australia | 2021 | Urbanities: Journal of Urban Ethnography 11(2) | 20-33 | |

| 山本信太郎 | イングランド宗教改革と大学 | 2021 | 大学史研究 | 3-22 | |

| 孫安石 | 清国留学生会館研究初探 | 2019 | 孫安石・大里浩秋『中国人留学生と「国家」・「愛国」・「近代」』 | ||

| 孫安石 | 良友全国撮影旅行団と『中華景象』の刊行 | 2018 | 孫安石 ほか編『上海モダン―「良友」画報の世界』 |

-

中村 ジェニス教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:バイリンガーリズム・バイリテラシー,言語習得,社会言語学

多言語国家で育った私にとって、複数言語を話すことはごく自然なことだと思っていた。しかし、日本に住み始めてからその考えが変わった。日本でバイリンガルになることは簡単ではないという気付きが、私の研究の始まりとなった。まだ単一言語社会というイメージが強い日本だが、低年齢で二つ以上の言語を習得する人が増加している。外国人との多文化共生を目指す日本では、バイリンガリズムが重要な研究領域になっており、バイリンガリズムの側面から言語教育を捉え直す必要がある。

2006年から、日本におけるバイリンガリズムを心理言語学、言語政策、社会言語学的アプローチで研究してきた。乳幼児を対象にした同時二言語発達の縦断的研究、バイリンガル児童を対象にしたバイリテラシー研究、外国人の親を対象にしたファミリー・ランゲージ・ポリシー(Family Language Policy)の研究、成人になった国際結婚家庭の子どもを対象にしたマイノリティ言語保持とアイデンティティ研究など幅広いテーマに取り組んでいる。日本におけるバイリンガル育成を成功させるための個人的要因と環境的要因を明らかにすることが私の研究の目標である。現在まで、国際結婚と外国人家庭でのバイリンガリズムの研究が中心だったが、日本人家庭でのバイリンガリズムにも最近注目するようになった。

-

髙橋 一幸教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:英語教育学,教師教育

わが国の教師教育(教員養成や現職教員研修)では、主として「英語運用能力」と「授業力(指導技術)」の伸長が目的とされていますが、プロの教員として持続的な成長(professional teacher development)を期すには、主体的・自律的な「授業改善能力」の育成が不可欠で、EUなどではこれを重視した教師教育が行われています。従来の教師教育では、新米教師が優れたベテラン教師の授業を真似て学ぶCraft Model が伝統的ですが、主体性のない表層的なモノ真似に終始しがちです。科学的な知見を学び、それを授業に応用するApplied Science Modelは重要ですが、現場教師は権威ある理論や教授法の消費者という受け身の立場となり自律性が育まれないリスクがあります。近年注目されているReflective Modelでは、現場教員が自己の実践をふり返り、生徒の変容を注視しその声も聞きながら、問題点を抽出して改善仮説を立て、意識的な実践を通じてより良い授業へと改善します。このシステマティックな授業改善方法が「アクション・リサーチ」です。自立した学習者を育てる教師こそ、自ら主体的に思考・判断し、行動する人間でなくてはなりません。それが生涯を通じて「成長し続ける教師」の要件です。私はこのような研究をふまえて小中高の英語教員志望の学生を指導し、全国の現職の先生方の支援に当たっています。

-

細田 由利教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:会話分析,第二言語習得

もともと他人の会話をなんとなく聞くことに興味はありましたが、大学院に進学した当初は言語学や第二言語習得を学ぼうと考えていました。ところが、「会話分析」の授業を受けたことで、これまで漠然と捉えていた「会話」を学問的に探究できることに気づきました。何気なく行われる日常のコミュニケーションには実は一定の秩序があり、人は無意識のうちにその秩序に従っている、という発見は非常に興味深いものでした。

会話分析で扱うデータは、日常のあらゆる場面で観察できる自然な相互行為です。基本的には日常会話を対象としますが、第二言語での会話や、さまざまな制度的場面でのやりとりへと分析を広げることも可能です。私は博士論文において、第二言語を用いた日常会話の分析を行いました。現在は、観光ツアーにおけるガイドと観光客のやりとり、英語教室での学生同士のディスカッション、自閉症スペクトラム障害をもつ青年と療育者の相互行為を対象に研究を進めています。

このように、研究者の関心に応じて多様なタイプの相互行為を検証できるのが会話分析の大きな魅力です。特に、私が大学院時代から取り組んできた第二言語会話の分析は、第二言語教育研究の発展に大きく寄与できると考えています。会話分析は「言語習得を支える相互行為の仕組み」を明らかにすることで、教授法や教材開発、フィードバックの方法、そして学習者理解に重要な示唆を与えるものです。

-

久保野 雅史教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:学習英文法の再構築、音声指導、戦後の英語教育史

英語学の知見を活用して、日本語母語話者のための学習英文法を再構築したい。これが、私の研究動機の中核です。テストと評価の改善、音声指導の改善などは、すべてここが出発点となっています。例えば、Becky teased the boy with the fluffy duck.のように、<動詞+名詞句+前置詞句>が連なる構造で、アヒルの人形を手にしているのはBeckyなのか男の子なのか、書き言葉では曖昧性が排除できません。しかし、with the fluffy duckがどの語句を修飾するのか、音声では紛れなく表すことが可能です。構造は音調に反映され、音調から構造も分かります。同様のことは、日本語についても言えます。「母親と子ども4人が助かった」という文は、助かったのが5人なのか4人なのか曖昧です。しかし、この曖昧性も音調で排除できます。「記録的短時間大雨情報」という名詞句がどのような構造になっており、それを誤解なく伝えるには、どこに音声上のポーズを入れれば良いか。このようなことへの気づきは、母語能力を向上させるだけでなく、外国語学習の工夫にも繋がります。

最近の興味は、言語教育政策にも広がっています。教育基本法改定により内閣が策定することになった「教育振興基本計画」が、小学校から大学までの学校教育のどのような影響を与えているのか?中学生の英語力が二極化している理由は何か?公立高校入試の民間試験のスピーキングテストを導入することは何か問題なのか?興味は尽きません。

-

デビッド・アリン教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:英語教育,心理言語学,第二言語習得,会話分析

My current research examines the grammatical competence of Japanese university students learning English, as demonstrated through their accomplishment of interactional actions in real time during task-based, small-group discussions. Drawing on the principles of Interactional Linguistics and employing the method of Conversation Analysis, my research team video-records, transcribes, and analyzes student interaction in language acquisition courses. The analysis focuses on the co-construction of grammar as it emerges in and through interaction, showing how it is organized across turns and sequences through the use of linguistic forms. This work highlights how learners display grammatical competence by deploying linguistic resources—such as basic pedagogical grammar, formulaic utterances, and multimodal cues—when expressing opinions and arguments in discussion activities.

In my graduate courses, I guide students in developing an understanding of qualitative research methods in the social sciences, with particular attention to conversation analysis as applied to second language acquisition and pedagogy. Within my research laboratory, novice researchers gain the ability to recognize turn-taking practices relevant to turn construction and turn allocation, as well as to identify both generic and type-specific sequences in interaction. They also study how participants introduce, shift, and close topics in conversation, and consider how such practices contribute to the overall accomplishment of social and educational actions. Ultimately, students are trained to apply these analytic skills to deepen their understanding of interaction in educational contexts.

-

中村 ジェニス教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:バイリンガーリズム・バイリテラシー,言語習得,社会言語学

多言語国家で育った私にとって、複数言語を話すことはごく自然なことだと思っていた。しかし、日本に住み始めてからその考えが変わった。日本でバイリンガルになることは簡単ではないという気付きが、私の研究の始まりとなった。まだ単一言語社会というイメージが強い日本だが、低年齢で二つ以上の言語を習得する人が増加している。外国人との多文化共生を目指す日本では、バイリンガリズムが重要な研究領域になっており、バイリンガリズムの側面から言語教育を捉え直す必要がある。

2006年から、日本におけるバイリンガリズムを心理言語学、言語政策、社会言語学的アプローチで研究してきた。乳幼児を対象にした同時二言語発達の縦断的研究、バイリンガル児童を対象にしたバイリテラシー研究、外国人の親を対象にしたファミリー・ランゲージ・ポリシー(Family Language Policy)の研究、成人になった国際結婚家庭の子どもを対象にしたマイノリティ言語保持とアイデンティティ研究など幅広いテーマに取り組んでいる。日本におけるバイリンガル育成を成功させるための個人的要因と環境的要因を明らかにすることが私の研究の目標である。現在まで、国際結婚と外国人家庭でのバイリンガリズムの研究が中心だったが、日本人家庭でのバイリンガリズムにも最近注目するようになった。

-

髙橋 一幸教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:英語教育学,教師教育

わが国の教師教育(教員養成や現職教員研修)では、主として「英語運用能力」と「授業力(指導技術)」の伸長が目的とされていますが、プロの教員として持続的な成長(professional teacher development)を期すには、主体的・自律的な「授業改善能力」の育成が不可欠で、EUなどではこれを重視した教師教育が行われています。従来の教師教育では、新米教師が優れたベテラン教師の授業を真似て学ぶCraft Model が伝統的ですが、主体性のない表層的なモノ真似に終始しがちです。科学的な知見を学び、それを授業に応用するApplied Science Modelは重要ですが、現場教師は権威ある理論や教授法の消費者という受け身の立場となり自律性が育まれないリスクがあります。近年注目されているReflective Modelでは、現場教員が自己の実践をふり返り、生徒の変容を注視しその声も聞きながら、問題点を抽出して改善仮説を立て、意識的な実践を通じてより良い授業へと改善します。このシステマティックな授業改善方法が「アクション・リサーチ」です。自立した学習者を育てる教師こそ、自ら主体的に思考・判断し、行動する人間でなくてはなりません。それが生涯を通じて「成長し続ける教師」の要件です。私はこのような研究をふまえて小中高の英語教員志望の学生を指導し、全国の現職の先生方の支援に当たっています。

-

細田 由利教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:会話分析,第二言語習得

もともと他人の会話をなんとなく聞くことに興味はありましたが、大学院に進学した当初は言語学や第二言語習得を学ぼうと考えていました。ところが、「会話分析」の授業を受けたことで、これまで漠然と捉えていた「会話」を学問的に探究できることに気づきました。何気なく行われる日常のコミュニケーションには実は一定の秩序があり、人は無意識のうちにその秩序に従っている、という発見は非常に興味深いものでした。

会話分析で扱うデータは、日常のあらゆる場面で観察できる自然な相互行為です。基本的には日常会話を対象としますが、第二言語での会話や、さまざまな制度的場面でのやりとりへと分析を広げることも可能です。私は博士論文において、第二言語を用いた日常会話の分析を行いました。現在は、観光ツアーにおけるガイドと観光客のやりとり、英語教室での学生同士のディスカッション、自閉症スペクトラム障害をもつ青年と療育者の相互行為を対象に研究を進めています。

このように、研究者の関心に応じて多様なタイプの相互行為を検証できるのが会話分析の大きな魅力です。特に、私が大学院時代から取り組んできた第二言語会話の分析は、第二言語教育研究の発展に大きく寄与できると考えています。会話分析は「言語習得を支える相互行為の仕組み」を明らかにすることで、教授法や教材開発、フィードバックの方法、そして学習者理解に重要な示唆を与えるものです。

-

久保野 雅史教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:学習英文法の再構築、音声指導、戦後の英語教育史

英語学の知見を活用して、日本語母語話者のための学習英文法を再構築したい。これが、私の研究動機の中核です。テストと評価の改善、音声指導の改善などは、すべてここが出発点となっています。例えば、Becky teased the boy with the fluffy duck.のように、<動詞+名詞句+前置詞句>が連なる構造で、アヒルの人形を手にしているのはBeckyなのか男の子なのか、書き言葉では曖昧性が排除できません。しかし、with the fluffy duckがどの語句を修飾するのか、音声では紛れなく表すことが可能です。構造は音調に反映され、音調から構造も分かります。同様のことは、日本語についても言えます。「母親と子ども4人が助かった」という文は、助かったのが5人なのか4人なのか曖昧です。しかし、この曖昧性も音調で排除できます。「記録的短時間大雨情報」という名詞句がどのような構造になっており、それを誤解なく伝えるには、どこに音声上のポーズを入れれば良いか。このようなことへの気づきは、母語能力を向上させるだけでなく、外国語学習の工夫にも繋がります。

最近の興味は、言語教育政策にも広がっています。教育基本法改定により内閣が策定することになった「教育振興基本計画」が、小学校から大学までの学校教育のどのような影響を与えているのか?中学生の英語力が二極化している理由は何か?公立高校入試の民間試験のスピーキングテストを導入することは何か問題なのか?興味は尽きません。

-

デビッド・アリン教授(欧米言語文化専攻, 言語教育・応用言語学コース)

専門分野:英語教育,心理言語学,第二言語習得,会話分析

My current research examines the grammatical competence of Japanese university students learning English, as demonstrated through their accomplishment of interactional actions in real time during task-based, small-group discussions. Drawing on the principles of Interactional Linguistics and employing the method of Conversation Analysis, my research team video-records, transcribes, and analyzes student interaction in language acquisition courses. The analysis focuses on the co-construction of grammar as it emerges in and through interaction, showing how it is organized across turns and sequences through the use of linguistic forms. This work highlights how learners display grammatical competence by deploying linguistic resources—such as basic pedagogical grammar, formulaic utterances, and multimodal cues—when expressing opinions and arguments in discussion activities.

In my graduate courses, I guide students in developing an understanding of qualitative research methods in the social sciences, with particular attention to conversation analysis as applied to second language acquisition and pedagogy. Within my research laboratory, novice researchers gain the ability to recognize turn-taking practices relevant to turn construction and turn allocation, as well as to identify both generic and type-specific sequences in interaction. They also study how participants introduce, shift, and close topics in conversation, and consider how such practices contribute to the overall accomplishment of social and educational actions. Ultimately, students are trained to apply these analytic skills to deepen their understanding of interaction in educational contexts.

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| David Aline and Yuri Hosoda | Layers of Oriented-to Identities in Language Learner Peer Discussion Tasks | 2024 | TESOL Quarterly, 58(4) | 1703-1733 | https://doi.org/10.1002/tesq.3303 |

| Yuri Hosoda and David Aline | Actions of known-answer questions in guided tours:Designing further talk and soliciting participation | 2024 | Pragmatics & Society, 16(2) | 282-304 | https://doi.org/10.1075/ps.22052.hos |

| Janice Nakamura | Language learning and socioemotional well-being in early educational migration: Japanese children’s transition into English-medium education in Malaysia | 2024 | Journal of Multilingual and Multicultural Development | 1-19 | https://doi.org/10.1080/01434632.2024.2365955 |

| Janice Nakamura and Suzanne Quay | The development of English writing in bilingual children attending weekend school in Japan during the COVID-19 pandemic | 2023 | Journal of Home Language 6(1), 2 | 1-16 | 10.16993/jhlr.50 |

| Suzanne Quay and Janice Nakamura | Factors affecting home language literacy development in Japanese-English bicultural children in Japan | 2023 | Languages 8, 251 | 1-21 | 10.3390/languages8040251 |

| Yuri Hosoda and David Aline | Differentiating Winners and Losers Through Question Structures in Post-Competition Televised Media Interviews | 2023 | 人文研究209 | 1-23 | |

| Yuichi Suzuki, Satoko Yokosawa, and David Aline | The role of working memory in blocked and interleaved grammar practice: Proceduralization of L2 syntax | 2022 | Language Teaching Research 26 | 671–695 | 10.1177/1362168820913985 |

| Janice Nakamura | COVID-19 Signs in Tokyo and Kanagawa: Linguistic landscaping for whom? | 2022 | Asia-Pacific Social Science Review 22(3) | 80-94 | |

| Yuri Hosoda and David Aline | Deployment of I don’t know and wakannai in second language classroom peer discussions | 2022 | Text & Talk - An Interdisciplinary Journal of Language Discourse Communication Studies, 42 | 27–49 | 10.1515/text-2019-0275 |

| Janice Nakamura | English parenting for Japanese parents: A critical review of advice in self-help books for raising bilingual children in Japan | 2021 | English Today 39(1) | 47-52 | 10.1017/S0266078421000286 |

| Yuri Hosoda and David Aline | Establishing joint attention with multimodal resources in lingua franca guided tours | 2021 | Learning Culture and Social Interaction, 31, Part A | Article 100547 p. 1–20 | 10.1016/j.lcsi.2021.100547 |

| Yuri Hosoda and David Aline | Deployment of the formulaic utterance “how about ∼ ” in task-based second language classroom discussions | 2021 | Intercultural Pragmatics 18(4) | 425–446 | 10.1515/ip-2021-4001 |

-

角山 朋子准教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:オーストリア・中欧デザイン史,芸術思想

芸術文化の探求から世界へ

芸術には,音楽,絵画,彫刻,映像,演劇など多くのジャンルがあり,いずれもさまざまな材料,技法,様式などによって,人間が美を表現したり鑑賞したりする活動です。そして,文化とは人びとが創造し,社会の中で継承し発展させてきた営みの総体です。近年では,美学,美術史,ミュゼオロジー,デザイン学,表象文化論,カルチュラル・スタディーズなどの諸学問領域において,芸術と文化を横断する視座の広がりが顕著であり,資料・理論・制度に関わる多角的な研究が試みられています。混迷する現代世界で,人間と社会をより深く理解し,その創造的活動の所産を未来に繋げる学問として,芸術文化学が果たすべき役割は大きいでしょう。

私が専攻するデザイン史学は,デザインのもつ政治的,経済的,社会的,技術的,文化的意味と役割について歴史的に学問的検討を加える学問領域です。隣接する美術史や視覚文化研究をはじめ,ナショナリズム研究,ジェンダー研究等の成果を取り入れつつ学際的かつグローバルに展開しています。私はこれまで20世紀初頭のウィーンの高級工芸品会社「ウィーン工房」を主な分析対象とし,世紀転換期オーストリアのデザインと社会,政治の関係性,また,ウィーン工房に現れた今日的なブランド企業の萌芽を明らかにしてきました。近年,経済産業省・特許庁は「デザインのちからをブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」(https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html)としてデザイン経営を推進していますが,ウィーン工房には今日的なデザイン経営の手腕が見られます。

現在,私はデザイン経営と都市文化の関係性,またデザインと身体表現といったテーマに関心があります。デザイン史研究は,芸術文化を対象とする学問の中でも,特に身近な生活世界に関わる領域です。本研究科では,できるかぎり履修者の関心に応じて講義や演習を展開しています。皆さんには,大学院修了後も日本で,そして世界で,さまざまな場面で専門的な知見を生かしていただきたいと願っています。是非ご一緒に,芸術文化の諸相を探求していきましょう!

-

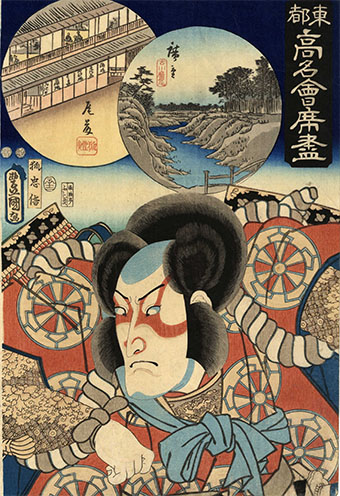

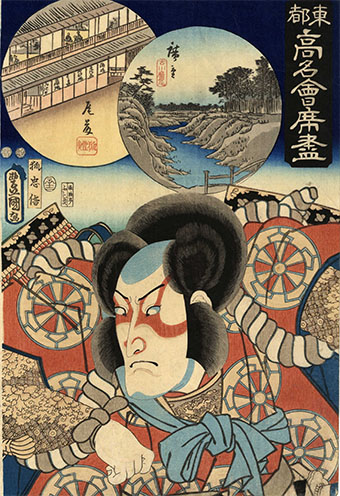

藤澤 茜准教授(日本文化専攻)

専門分野:美術史・演劇史・文化史(江戸)

「文化は時代をうつす鏡」

これは、私が常々授業や著書で述べている言葉です。文化や芸術はその時代、社会を反映して誕生し、発展しています。文化を理解するためには時代背景を検証する必要があり、また時代の特色を明らかにするためには文化、芸術を知ることが重要です。

私は日本文化専攻に所属し、江戸文化、特に歌舞伎と浮世絵の影響関係や、伝統芸能全般を研究対象としています。演者や享受者は誰か、舞台機構や演出の特徴は何か―伝統芸能は様々な角度から検証する必要があります。映像資料が存在しない時代の芸能を理解するためには、絵画資料による研究は不可欠です。

もともと私は江戸歌舞伎を学びたいと考えて大学院に進学したのですが、恩師に「江戸の歌舞伎を研究するなら、浮世絵を見なさい」と言われ、研究の方向性が決まりました。メディアとして機能した浮世絵には、歌舞伎役者の容貌をとらえた似顔絵や衣裳、演出など、文字資料では分からない貴重な情報があふれています。役者絵を調査する中で、歌舞伎の作劇の過程がわかるような例も確認できました。作品考証のために歌舞伎の資料と突き合わせる作業を重ね、徹底的に調査をするという習慣も培われました。

博士論文をもとにした『歌川派の浮世絵と江戸出版界』(改訂版 勉誠出版 2001年)、その後の研究論文を軸にした『浮世絵が創った江戸文化』(笠間書院 2013年)、浮世絵と歌舞伎の影響関係を示した『歌舞伎江戸百景 浮世絵で読む芝居見物ことはじめ』(小学館 2022年)など、これまでに刊行した著書の多くは、大学院での研究が出発点となっています。

浮世絵や歌舞伎は、現代でも日本文化を代表するアイコンになっています。伝統的な文化が時代を経て受け継がれている意味を考え、今の社会の中でとらえ直すことも、研究課題としています。皆さんと一緒に、「時代をうつす鏡」である文化の在り方を追究していきたいと思います。

-

角山 朋子准教授(欧米言語文化専攻, 文学・思想コース)

専門分野:オーストリア・中欧デザイン史,芸術思想

芸術文化の探求から世界へ

芸術には,音楽,絵画,彫刻,映像,演劇など多くのジャンルがあり,いずれもさまざまな材料,技法,様式などによって,人間が美を表現したり鑑賞したりする活動です。そして,文化とは人びとが創造し,社会の中で継承し発展させてきた営みの総体です。近年では,美学,美術史,ミュゼオロジー,デザイン学,表象文化論,カルチュラル・スタディーズなどの諸学問領域において,芸術と文化を横断する視座の広がりが顕著であり,資料・理論・制度に関わる多角的な研究が試みられています。混迷する現代世界で,人間と社会をより深く理解し,その創造的活動の所産を未来に繋げる学問として,芸術文化学が果たすべき役割は大きいでしょう。

私が専攻するデザイン史学は,デザインのもつ政治的,経済的,社会的,技術的,文化的意味と役割について歴史的に学問的検討を加える学問領域です。隣接する美術史や視覚文化研究をはじめ,ナショナリズム研究,ジェンダー研究等の成果を取り入れつつ学際的かつグローバルに展開しています。私はこれまで20世紀初頭のウィーンの高級工芸品会社「ウィーン工房」を主な分析対象とし,世紀転換期オーストリアのデザインと社会,政治の関係性,また,ウィーン工房に現れた今日的なブランド企業の萌芽を明らかにしてきました。近年,経済産業省・特許庁は「デザインのちからをブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法」(https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html)としてデザイン経営を推進していますが,ウィーン工房には今日的なデザイン経営の手腕が見られます。

現在,私はデザイン経営と都市文化の関係性,またデザインと身体表現といったテーマに関心があります。デザイン史研究は,芸術文化を対象とする学問の中でも,特に身近な生活世界に関わる領域です。本研究科では,できるかぎり履修者の関心に応じて講義や演習を展開しています。皆さんには,大学院修了後も日本で,そして世界で,さまざまな場面で専門的な知見を生かしていただきたいと願っています。是非ご一緒に,芸術文化の諸相を探求していきましょう!

-

藤澤 茜准教授(日本文化専攻)

専門分野:美術史・演劇史・文化史(江戸)

「文化は時代をうつす鏡」

これは、私が常々授業や著書で述べている言葉です。文化や芸術はその時代、社会を反映して誕生し、発展しています。文化を理解するためには時代背景を検証する必要があり、また時代の特色を明らかにするためには文化、芸術を知ることが重要です。

私は日本文化専攻に所属し、江戸文化、特に歌舞伎と浮世絵の影響関係や、伝統芸能全般を研究対象としています。演者や享受者は誰か、舞台機構や演出の特徴は何か―伝統芸能は様々な角度から検証する必要があります。映像資料が存在しない時代の芸能を理解するためには、絵画資料による研究は不可欠です。

もともと私は江戸歌舞伎を学びたいと考えて大学院に進学したのですが、恩師に「江戸の歌舞伎を研究するなら、浮世絵を見なさい」と言われ、研究の方向性が決まりました。メディアとして機能した浮世絵には、歌舞伎役者の容貌をとらえた似顔絵や衣裳、演出など、文字資料では分からない貴重な情報があふれています。役者絵を調査する中で、歌舞伎の作劇の過程がわかるような例も確認できました。作品考証のために歌舞伎の資料と突き合わせる作業を重ね、徹底的に調査をするという習慣も培われました。

博士論文をもとにした『歌川派の浮世絵と江戸出版界』(改訂版 勉誠出版 2001年)、その後の研究論文を軸にした『浮世絵が創った江戸文化』(笠間書院 2013年)、浮世絵と歌舞伎の影響関係を示した『歌舞伎江戸百景 浮世絵で読む芝居見物ことはじめ』(小学館 2022年)など、これまでに刊行した著書の多くは、大学院での研究が出発点となっています。

浮世絵や歌舞伎は、現代でも日本文化を代表するアイコンになっています。伝統的な文化が時代を経て受け継がれている意味を考え、今の社会の中でとらえ直すことも、研究課題としています。皆さんと一緒に、「時代をうつす鏡」である文化の在り方を追究していきたいと思います。

| 著者 | タイトル | 発行年 | 掲載雑誌名 | ページ番号 | DOI |

|---|---|---|---|---|---|

| 秋山珠子、諏訪敦彦、山城知佳子、 章夢奇(ジャン・モンチー)、村井まや子 | [ディスカッション]物語・環境・創作をめぐって | 2023 | 神奈川大学評論(102号) | 137-156 | |

| 秋山珠子 | 中国逸民の遺伝子─映像演劇『隔離された屋根』をめぐって | 2022 | 神奈川大学評論(101号) | 155-159 |